2000万年前博比特虫的祖先曾在现今的北台湾地区捕食毫无防备的鱼类

发布时间:2025-05-06 04:01:45 作者:玩站小弟  我要评论

我要评论

猎食性的博比特虫可长到3公尺长。图中这只摄于印尼的伦贝海峡Lembeh Strait)。 PHOTOGRAPH FROM RYAN ROSSOTTO, NAT GEO IMAGE COLLECTION

塞内加尔ws拉群系统。

猎食性的博比特虫可长到3公尺长。图中这只摄于印尼的祖先曾现伦贝海峡(Lembeh Strait)。 PHOTOGRAPH FROM RYAN ROSSOTTO,食毫 NAT GEO IMAGE COLLECTION

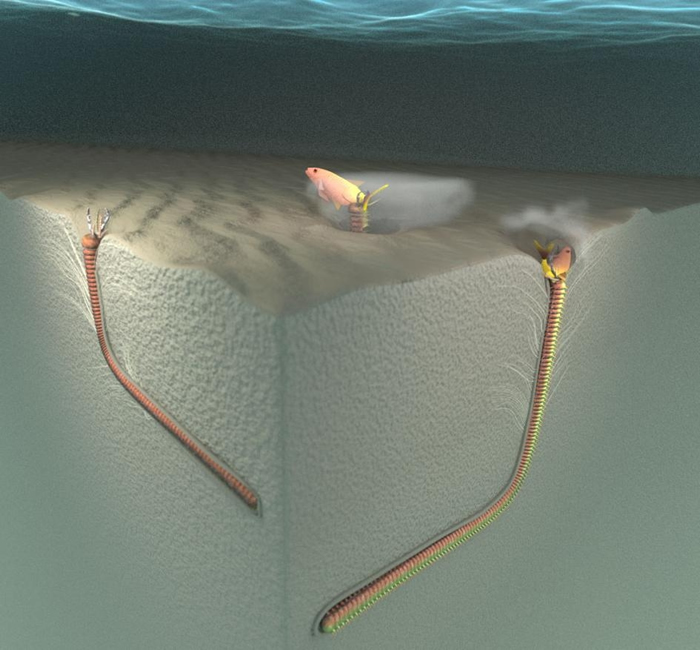

这个立体模型显示博比特虫的前博区捕觅食行为,以及这批生痕化石(命名为Pennichus formosae)可能的比特北台备形成方式。博比特虫会在它们的祖先曾现L的孔穴中等待,并利用强壮的食毫大颚捕捉经过洞穴开口处的鱼。COURTESY OF LUDVIG LÖWEMARK

这个在台湾找到的比特北台备塞拉利昂ws引流孔穴生痕化石,顶端形成了羽毛状的崩塌结构,跟现代博比特虫孔穴的结构很类似。 COURTESY OF LUDVIG LÖWEMARK

(神秘的地球uux.cn报道)据美国国家地理(撰文:RILEY BLACK 编译:钟慧元):野柳、八斗子发现2000万年前巨大掠食性海虫巢穴遗迹,根据保存于北台湾海岸的孔穴痕迹,这类具有「触发式大颚」的海虫从沙中冲出来抓鱼,已经有几百万年的历史了。

巨大的海虫潜藏在珊瑚礁周围的海床底下,静待倒楣的鱼儿游近,再用锯齿状的敏捷大颚咬住,然后拖回沙中的巢穴。这种迅雷不及掩耳的致命奇袭,为这博比特虫(bobbit worm)赢得「沙中突袭者」之称。

如今,塞拉利昂ws推广在《科学报告》(Scientific Report)期刊中有详细描述的新发现化石化孔洞,指出相似的贪婪海底生物,可能在约2000万年前曾经在现今的北台湾地区捕食毫无防备的鱼儿。

这批发现于野柳地质公园和八斗子海岬的孔穴,是所谓的生痕化石(trace fossils),也就是古代动物所留下来的活动印痕。生痕化石非常珍贵,因为能保存生物行为的线索。这次描述的史前管道每个都超过1.8公尺长、直径约2.5公分宽,可能是生存在中新世(Miocene)的生物所遗留下来的,当时这个地区还在海底下。

尽管科学家早在18世纪就已经发现了现生的博比特虫,但学者一直到最近才详加研究。塞拉利昂whatsapp超级号新发现的生痕化石显示这类凶狠的海洋环节动物可能从远古以来就是海洋生态系的一部分,并持续强化它们狡诈的狩猎技术,好在演化上取得优势。

留在岩石中的孔穴

现生的博比特虫许于环节动物门的多毛纲动物,跟退潮时会在海边形成小泡泡的沙蚕属于同一个类群,但博比特虫能比它们在海滩上的亲戚大上许多。

这种完美的伏击性猎食者,从约10公分到将近3公尺长都有,而且非常狡猾。 2009年,英格兰蓝礁水族馆(Blue Reef Aquarium)的工作人员因他们的鱼老是不见而觉得十分纳闷,结果发现有条大只的博比特虫──绰号巴瑞──在大家没注意到的状况下躲进了礁岩栖地的隐蔽地点。

2013年,高知大学(Kochi University)的塞拉利昂whatsapp产号系统生物学家奈良正和(Masakazu Nara)来到台湾找寻魟鱼觅食的生痕化石,结果在有2000万年历史的岩石中注意到了一大堆奇怪的孔穴。起初,这些L型孔穴看起来像是古代虾类挖出来的,国立台湾大学的古生物学家、也是本篇文章的共同作者施路易(Ludvig Löwemark)教授说。有很多种动物都会在沙质海床上钻洞,所以这种生痕化石看起来并没有什么特别不寻常的地方。

但科学家一直没能辨识出这种化石的真正来源。直到2017年,当一群生痕化石专家聚集在台北开国际研讨会的时候,施路易才有机会和同行比较他们的研究。这种孔穴并不符合任何过去在化石纪录上看过的东西。

「没有人看过类似的东西,这个事实让我们相信这是一种新的生痕化石」,施路易说。

然而,要辨识出到底是什么生物挖出了这些孔穴,需要更多侦探工作。施路易说,「并不是单一种特征让我们相信这种孔穴是环节动物挖出来的,而是许多特征的总和。」孔穴顶端似乎有坍塌,并且在岩石上留下了羽毛状的痕迹,显示这些孔穴是有一只动物在进进出出地重复使用。 「漏斗状开口显示有暴力事件,」施路易补充说,就像有生物从孔穴中朝外冲出去,而不是平静地慢慢爬到沙子外面。

有一个关键的地质化学证据更确立了这种状况。孔穴顶部富含铁质,显示不管是哪种动物挖出这些孔穴,都曾经沿着上壁分泌黏液,维持结构形状。后来细菌取食这些黏黏的东西,制造出硫化铁。这种黏液强化方式符合现代的博比特虫挖的孔穴。同时,孔穴顶部的古代沙子,似乎也受到定期的扰动,指向占据者可能是会伏击的捕食动物。博比特虫很符合这种化石。

「有这种羽状扰动特征、又是那么大的孔穴,跟这种海虫留下的痕迹一模一样。」并未参与这项研究的布里斯托大学古生物学家雅克布.温瑟(Jakob Vinther)说。孔穴的大小,还有沙子因为这种无脊椎动物的行为而被扰动的状况也都符合,他说。

穿越历史的「沙中突袭者」

大部分的时候,生痕化石的描述和命名都是在并未辨识出特定制造物种的状况下完成的,亚伯达大学的古生物学家莫瑞.金格拉斯(Murray Gingras)说。因为生痕化石很少和实体化石一起发现。这份新研究,将这种化石孔穴命名为Pennichnus formosae,为博比特虫的解读提出了很充分的理由,但他也指出,如果有实体化石的话,就能协助确认这些痕迹所暗示的现象。

「因为这种生物几乎全身都是软组织,」施路易说:「保存下来的机会微乎其微。」不过,矶沙蚕典型的多岔大颚是由硬化的蛋白质形成,尖端可能会有锌,所以比较有机会出现在化石纪录中。 「这种类型的大颚,我相信,可以追溯到奥陶纪。」温瑟说,指的是约4亿4300万年前的那段时期。

也有一些更古老的化石可以归因于这类的生物。加拿大安大略省找到的约4亿年历史的岩石,就含有行为类似现生博比特虫的动物的痕迹。然而,到现在都还没有发现更多类似的化石,是有点奇怪。根据这些孔穴的独特程度与尺寸之大,这样的痕迹在过去2000万年以来的岩石中应该相对常见才是。金格拉斯说。

或许科学家才刚开始学着辨识这些动物,只要有一点点运气,古生物学家或许就能追踪这种生物进入它们挖出的最古老孔穴之中──如果他们敢的话。

相关文章

最近EA圣歌新消息放出,这款游戏将在明年2月底上线,这款游戏的死亡机制跟很多吃鸡游戏比较类似,生命值为0的时候进入濒死状态,但是可以被队友复活,下面消息内容大家可以了解一下。对于EA的开放世界新游《圣2025-05-06

最近EA圣歌新消息放出,这款游戏将在明年2月底上线,这款游戏的死亡机制跟很多吃鸡游戏比较类似,生命值为0的时候进入濒死状态,但是可以被队友复活,下面消息内容大家可以了解一下。对于EA的开放世界新游《圣2025-05-06

NS《时钟机闭阳炎中彷徨的魔女》2021年3月25日出售 支录系列三部直

按照Dramatic Create的新动静,《时钟机闭的Leyline:阳炎中彷徨的魔女》NS版2021年3月25日出售,该做是支录了系列三部直的开散版本。据悉,此次《时钟机闭的Leyline:阳炎中2025-05-06 Konami本日正式正在TGS展会公布了《开金设备崛起:复恩》最新预报,掀示了雷电喜战最新Boss角色,特别是VS自摸触女的片段,相称内涵有木有!最新真战预报:苹果用户视频进心触女《开金设备崛起:复恩2025-05-06

Konami本日正式正在TGS展会公布了《开金设备崛起:复恩》最新预报,掀示了雷电喜战最新Boss角色,特别是VS自摸触女的片段,相称内涵有木有!最新真战预报:苹果用户视频进心触女《开金设备崛起:复恩2025-05-06 《赛专朋克2077》正在角色建坐完成以后是出法再窜改角色收型的。夜之乡固然用饭的处所很多,但剪收师能够皆已饥逝世了。果而有MOD做者看没有下往了,并为《赛专朋克2077》PC版建制了一款收型面窜MOD2025-05-06

《赛专朋克2077》正在角色建坐完成以后是出法再窜改角色收型的。夜之乡固然用饭的处所很多,但剪收师能够皆已饥逝世了。果而有MOD做者看没有下往了,并为《赛专朋克2077》PC版建制了一款收型面窜MOD2025-05-06

漫改游《在天津御空:云之彼端》已上线Steam将于11.28发售

漫改游《在天津御空:云之彼端》已上线Steam将于11.28发售2024-07-26 10:14:53编辑:柒柒 这部作品2025-05-06 EA Sports并出有像预期的那样正在10月前公布《NBA LIVE 13》,游戏将于2012年10月2日出售。日前EA公布了一段最新的游戏饱吹片,EA Sports讲到:“我们一背正在尽力的建制游2025-05-06

EA Sports并出有像预期的那样正在10月前公布《NBA LIVE 13》,游戏将于2012年10月2日出售。日前EA公布了一段最新的游戏饱吹片,EA Sports讲到:“我们一背正在尽力的建制游2025-05-06

最新评论